『スマートフォンのカメラ向け技術のCambridge Mechatronics』、『JR東日本と英バーミンガム大学、相互提携で覚書締結』、『生物学向け普遍的AI基盤モデルのBioptimus』、『Freenome、がん検出血液検査で約2.5億ドルを調達』、『環境に優しい未来への答え追求するLilac、約1.5億ドル調達』、『OpenAI会長、AIチャットボットスタートアップSierraを立ち上げ』、『シンガポール、今後5年間でAIに7.4億ドル投資』、『NTU、超薄型ソフトエレクトロニクス専門のラボ設立』を取り上げた「イノベーションインサイト:第71回」をお届けします。

英国を拠点にスマートフォンのカメラ技術を開発するCambridge Mechatronicsは、Intel CapitalやSony Innovation Fundなどから4,000万ドルを確保した。Cambridge Mechatronicsは、スマートフォンのカメラで手ぶれ補正やオートフォーカスに加え、消費電力を削減する形状記憶合金(SMA)アクチュエータを開発すると同時に、よりコンパクトで軽量なデザインを実現している。約700件の特許を保有し、すでに多数の多国籍企業やサプライチェーン・パートナーにライセンスを供与している同社の技術は、これまでに7000万台以上の製品に採用されてきた。このSMAベースのハプティクスアクチュエータは、局所的な触覚フィードバックを提供することができ、ゲームコントローラー、ホームアシスタント、ロボットなどに使用することができるため、今回の資金調達により、Cambridge Mechatronicsは、ヘルスケア、エンターテインメントなどの新市場への進出を図るという。

先週、JR東日本とバーミンガム大学が、鉄道を中心に新たなイノベーション創発や研究開発などで相互に連携を目指すための覚書を締結した。JR東日本は、バーミンガム大学鉄道研究・教育センター(BCRRE)の鉄道イノベーション・クラスターに参画し、英国および欧州のスタートアップと連携しながら、さまざまな技術分野で実証実験を行う。BCRREは欧州最大級の鉄道研究・教育機関として、英国鉄道研究イノベーションネットワーク(UKRRIN)のパートナーでもあり、鉄道業界への新技術の導入を加速させるために学術界と産業界を融合させる役割を果たしている。また両者は、「TAKANAWA GATEWAY CITY」におけるイノベーションの拠点整備や、鉄道職員のための教育プログラム、さらにデジタルトランスフォーメーションや脱炭素化といった鉄道関連分野の共同研究にも取り組む予定だ。

フランス発バイオサイエンス企業のBioptimusが、生物学向けのAI基盤モデルを構築し、生物医学のイノベーション加速と個別化医療の可能性を模索するため、3,500万ドルのシード資金を調達した。Google DeepMindとOwkinに所属していた科学者によって2023年に設立された同社は、分子から細胞、組織、生物全体にわたる膨大な生物学的データで訓練された生成AIと高度なアルゴリズムを使用し、これまで複雑すぎて正しく理解されてこなかった生物学の法則を、AIを使ってより深く理解することを目指している。またBioptimusのソリューションは、個別化医療のための新たな治療法の開発や、臨床試験のリスク回避と加速につながる可能性があるという。このソリューションを提供するため、Bioptimusは、データ生成能力と患者データへのグローバルアクセス、Amazon Web Servicesのスケーラブルでセキュアなコンピューティング環境を提供するOwkinと協力していく。

Freenomeは、Rocheが主導し、米国癌協会のVC部門BrightEdgeなどが参加した最新ラウンドで2億5,400万ドルを調達した。血液などの体液を用いて主にがん診断に役立てるFreenomeのリキッドバイオプシー検査は、生体を構成する分子を網羅的に調べるアプローチ、そしてオミクスデータを統合・解析する独自の「マルチオミクス」プラットフォームによって支えられている。計算生物学と機械学習技術を利用して、標準的な採血でゲノム、トランスクリプトームなどを組み合わせた解析を行い、DNAから癌の初期徴候を探すものである。同社は現在、大腸がんと肺がんのスクリーニングを目的としたリキッドバイオプシーを筆頭に、複数のがんと単一のがんを対象とした一連の検査を開発中だ。癌患者に残存しているごく少数の癌細胞である微小残存病変を非侵襲的に同定できるかを探るため、バイオ医薬品会社などとも協力しており、今後がんスクリーニングと微小残存病変検査におけるイノベーション推進においてマルチオミクス技術の応用に大きな期待が寄せられている。

「米国リチウムサプライチェーンの基盤構築」を目指すLilac Solutionsは、ユタ州の塩水湖から水を取り出してリチウムを抽出し、その水を還元する計画で、Breakthrough Energy Venturesや三菱商事を含む投資家から1億4,500万ドルを調達した。西半球最大の塩水湖であるGreat Salt Lakeには、電気自動車の充電池に使われる鉱物のリチウムが豊富に含まれている。エネルギー転換目的のリチウム採掘競争が過熱する中、企業は環境破壊の少ない新たな採掘方法を模索しており、Lilacは毎分数千ガロンの水を湖から吸い上げ、最終的には年間2万トンのリチウムを生産する計画だ。この方法では、塩水中に含まれるリチウムを濃縮するために通常使用される蒸発池も使用しない。Great Salt Lakeは近年、記録的な水位低下に直面している。湖が干上がるにつれて、湖に堆積した堆積物や汚染物質が露出し、それが風にさらされると、呼吸器障害やガンなどを引き起こす可能性のある粉塵汚染が発生する。しかしLilacのリチウム採取方法は、環境破壊を回避し、水の損失を引き起こさないと言う点で注目を集めている。

OpenAIの現取締役会長ブレット・テイラー氏がSierraを立ち上げ、急成長する会話型AI分野で勝負に出た。企業に独自のAIエージェントを提供することを目指し、BenchmarkやSequoiaなど投資家から1億1,000万ドルの初期資金を調達した。すでにSonos、WeightWatchers、SiriusXMなどと提携し、AIエージェントの構築を開始している。企業にとって、人による対応はカスタマーサクセスの鍵であるが、言語を超えて顧客のニーズに瞬時に対応できる担当者を揃えたチームを維持するのは大きなチャレンジだ。このギャップを解決するために登場した初期の会話型AIチャットボットは、注文の最新情報を提供するような基本的な問い合わせにしか対応できず、パーソナライズされた回答を提供することはできなかった。一方でこのチャレンジに挑むSierraは、大規模言語モデルのパワーを活用した会話型AIで、専門用語、誤字、文脈を理解し、ユーザーの特定のニーズや感情に適応しながら、ユーザーの言語で返答するなど、企業が常に利用可能なAIエージェントの構築を実現する。

先週、シンガポール政府は今後5年間で7億4300万ドル以上をAIに投資すると発表した。これにより、シンガポールは技術進歩がもたらす機会を最大限に活用し、世界的なビジネスおよびイノベーションハブとしての地位強化を目指す。同国はここ数年、AI関連のイニシアティブを複数実施してきた。「責任あるAI」を促進するため、世界初のAIガバナンス・テストフレームワークであり、企業向けソフトウェアツールキットであるAI Verifyが2022年5月に展開され、ユーザーはAIモデルの技術テストの実施や、プロセスチェックの記録が可能になった。Google、Meta、Microsoftがすでに同ツールの検証を実施している。さらに、昨年12月には労働者と企業を支援するためにAIを活用し、経済を発展させる方策をまとめた「National AI Strategy 2.0」が発表された。今回の大型投資により、これらのAI戦略の推進と、「責任あるAI」のエコシステム育成に向けた政府のコミットメントの加速が期待される。

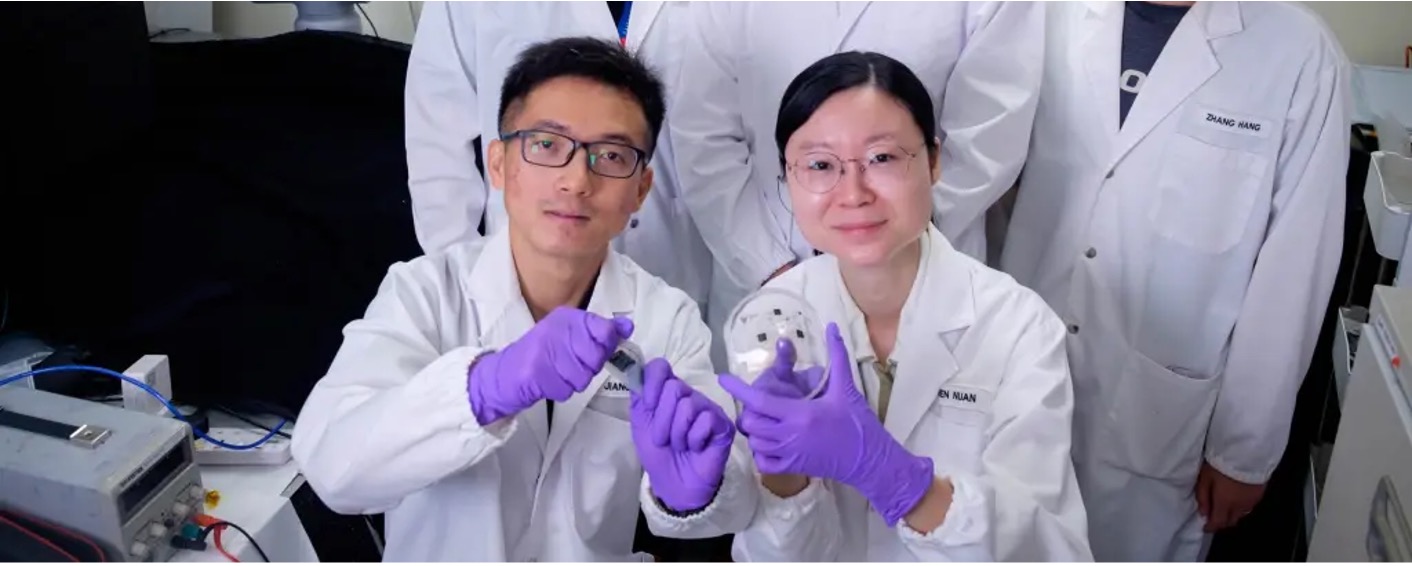

シンガポール有数大学である南洋理工大学(NTU)は、超薄型で伸縮可能なエレクトロニクスを数多く開発し、現在、この技術の実用に向けたパイロットラボを設立中だ。このソフトエレクトロニクスは、シリコンチップや回路基板のような従来の硬い部品の代わりに、人間の髪の毛よりも細い、軟組織に似た材料から作られており、複数の業界に変革をもたらす可能性を秘めている。例えば、ヘルスケア用途で、心拍数、血圧、酸素濃度などのバイタルサインをリアルタイムでモニターできるウェアラブル機器に組み込むことができる。また、植物の健康状態をモニターし、作物の病気を軽減するために農業に応用することも可能だ。同ラボは今後、中小企業を含む業界パートナーと提携しながら共同開発を行うとともに、これらの技術を迅速に市場に投入するために商業パートナーシップを形成する計画だ。

植木 このみ

Corporate Development Services, Intralink Limited

イントラリンクについて

イントラリンクは、日本大手企業の海外イノベーション・新規事業開発、海外ベンチャー企業のアジア事業開発、海外政府機関の経済開発をサポートするグローバルなコンサルティング会社です。